... Fragen wir heute einmal nicht

nach diesen oder jenen spezifischen Rationalitätskriterien,

fragen wir einmal nicht ob diese Meinung oder jener

Wunsch rational ist oder nicht. Treten wir einen Schritt

zurück und fragen wir einmal nach Geschichte und

Struktur dessen, was wir wissen, 'Begründung' nennen;

nach dem Subjekt, das rational denkt und handelt und

fragen wir nach der Beziehung zwischen diesem Subjekt und

diesem Objekt. Lösen wir uns so von der Vorstellung

eines einsamen Aktors oder einer isolierten

Dialogsituation, von den handlichen Beispielen aus dem

Alltag.

Befragen

wir nun einen Text, der sich quer legt zu den bisherigen

(sprach-analytischen) Aufsätzen. Schon der Titel: "Dialektik

der Aufklärung" bzw. "Begriff der Aufklärung"

scheint uns vom Thema wegzuführen. Befragen

wir nun einen Text, der sich quer legt zu den bisherigen

(sprach-analytischen) Aufsätzen. Schon der Titel: "Dialektik

der Aufklärung" bzw. "Begriff der Aufklärung"

scheint uns vom Thema wegzuführen.

Keineswegs - betreiben wir nicht gerade das Geschäft der

Aufklärung, wenn wir nach Rationalität fragen, uns in

der Frage der Begründung von theologischen und

metaphysischen, von systematisch irreführenden Begriffen

absetzen und nur akzeptieren, was klar und wohl

unterschieden ist? Beschreiben wir nicht unsere eigene

Persönlichkeit, notwendigerweise oder transitorisch, als

einen defizienten Modus des rationalen, sich selbst gläsernd

durchschauenden Subjekts, das die mythischen Reste von

Selbstvergessenheit und Triebhaftigkeit begreift, und so

wortwörtlich in den Griff nimmt?

Wenn wir so alles befragen, ob es unseren Kriterien der

Rationalität genügt, dann besetzen wir diesen

Richterstuhl mit einem Denken, das sich letztlich selbst

begründet, unbedingt erscheint.

Doch lassen wir uns warnen:

"Je

leidenschaftlicher der Gedanke gegen sein Bedingtsein

sich abdichtet um des Unbedingten willen, um so bewußtloser,

und damit verhängnisvoller, fällt er der Welt zu.

Selbst seine eigene Unmöglichkeit muß er noch begreifen

um der Möglichkeit willen." (ADORNO, Minima

Moralia, S.334)

Damit sind wir mitten im Thema: ADORNO und HORKHEIMER

versuchen "die Verflechtung von Rationalität

und gesellschaftlicher Wirklichkeit, ebenso wie die davon

untrennbare von Natur und Naturbeherrschung, dem Verständnis

näher zu bringen" (S.5).

Gegenstand der Untersuchung ist die Selbstzerstörung der

Aufklärung. Es geht nicht um die Beschreibung einer

Verfallsgeschichte, deren Aufhebung darin läge, zu den

Wurzeln zurückzukehren, noch geht um die Stillegung des

Prozesses.

"Wir

hegen keinen Zweifel - und darin liegt unsere petitio

principii -, daß die Freiheit in der Gesellschaft vom

aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben

wir, genauso deutlich erkannt zu haben, daß der Begriff

eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten

historischer Formen, die Institutionen der Gesellschaft,

in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt

enthalten, der heute überall sich ereignet" (S.3).

Da diese Aporie nicht nur die

von Begriffsbestimmungen ist, sondern auch auf die

gesellschaftliche Realität bezogen ist, muß jede

voreilige Auflösung fragwürdig erscheinen. Es gilt

eher, den Sinn dieses Widerspruchs zu entfalten.

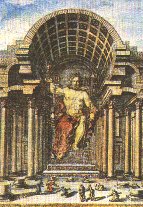

Ziel der Aufklärung von je her war es, "von den

Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren

einzusetzen." (S.9)

Herren, worüber? Es geht um die Herrschaft über die

Natur, die Entzauberung der Welt und den Sturz der Mythen.

Das Wissen, das der Natur gebietet, bedeutet Macht, nie

schon Bacon bemerkte. Das Wesen dieses Wissens ist seine

technologische Struktur. Nicht Wahrheit, sondern das

wirksame Verfahren, die Methode werden bedeutsam. Von der

Natur nur das, was auf sie selbst und die Menschen

anwendbar ist, gilt es zu lernen. Was sich dem Maß von

Berechenbarkeit und Nützlichkeit nicht fügt, scheint

verdächtig. Dieser Prozeß war jedoch schon vor der

Etabiierung der neuzeitlichen Wissenschaft in Gang

gekommen.

Die reale Übermacht der Natur, das Übersinnliche und

Transzendente, wurden erfahren als Verschlungen-werden.

Das religiöse Prinzip des Mana kennzeichnet die mythisch-animistische

Zeit.

"Primär,

undifferenziert ist es alles Unbekannte, Fremde; das was

den Erfahrungskreis transzendiert, was an den Dingen mehr

ist als ihr vorweg bekanntes Dasein." (S.21)

Der Schreckensruf, "mit dem das Unbekannte erfahren

wird, wird zu seinem Namen" (ebd.). Er fixiert das

Transzendente gegenüber dem Bekannten, begleitet vom

Schauder der Heiligkeit. In der Differenzierung von

Belebtem und Unbelebtem, der Besetzung bestimmter Orte

mit Dämonen ist die Trennung von Subjekt und Objekt

schon angelegt. In den vorsokratischen Kosmologien

scheiden sich die Götter von den Stoffen und in der

griechischen Metaphysik vergeistigt sich die mythische

Vieldeutigkeit "zur reinen Form der ontologischen

Wesenheiten".(S.12)

Doch der Aufklärung in der

Neuzeit, vom Rationalismus bis zum Positivismus, galten

die Universalien zunehmend selbst noch als Aberglaube. "In der

Autorität der allgemeinen Begriffe meint sie noch die

Furcht vor den Dämonen zu erblicken,(...). Von nun an

soll die Materie endlich ohne Illusion waltender oder

innewohnender Kräfte (...) beherrscht werden." (ebd.) Alles,

was darüber hinausgeht, wird zur Projektion von

Subjektivem auf die Natur, also als Anthropomorphismus

gedeutet. Der Angst glaubt der Mensch dadurch ledig zu

sein, daß es nichts Unbekanntes mehr gibt. "Aufklärung

ist die radikal gewordene, mythische Angst." (S.22)

In der Bestimmung der Materie als raum-zeitlich

verortbare, qualitätslose Massepunkte und der Fixierung

von Naturgesetzen ist jede Sicht auf Neues versperrt,

stets wird es aus dem Alten, Bekannten erklärt. Es kann

nichts Neues geben, da die Vernunft immer nur dasselbe

wiedererkennt, das Konstitutionsgesetz der Dinge in sich

trägt. Hier enthüllt sich auch der ursprüngliche Sinn

des Mathematischen:

Mathemata ist jenes "an" den Dingen, was wir

eigentlich schon kennen, nicht erst aus ihnen

herausholen, sondern selbst schon mitbringen. Die Gegenstände

der Erfahrung werden ihrer je bestimmten Physiognomie

entkleidet und zu mathematisch-physikalisch bestimmbaren

Dingen an sich ihnen wird, wie Husserl es einmal ausdrückte,

ein "Ideenkleid" übergeworfen.

Im System, aus dem sich jedes Faktum, jeder Prozeß

ableiten läßt, findet die Vorbestimmtheit seinen

Ausdruck. Natur scheint begriffen, in den Griff genommen

zu sein. "In der Verwandlung enthüllt sich

das Wesen der Dinge immer als je dasselbe, als Substrat

von Herrschaft". (S.15) "Als je dasselbe" wird

das Besondere zum Gleich-gültigen; Exemplar eines

Allgemeinen, es wird vergleichbar.

Die Reduktion auf abstrakte Größen macht

Ungleichnamiges komparabel. Bestimmend bleibt das Prinzip

des Äquivalents, die Abstraktion vom Besonderen und Zufälligen.

So wurde auch die formale Logik, gleichgültig gegenüber

dem unter ihr Subsumierten, zur großen "Schule der

Vereinheitlichung". (S.13)

Der Prozeß zunehmender Abstraktion, um der Verfügung

willen, wird erkauft durch eine "fortschreitende

Distanz zum Objekt". (S.17) In der bürgerlichen

Gesellschaft hat dieses Denken sein Komplement in der

abstrakten Arbeit, deren Ausbreitung ihre vorgeblichen

Subjekte nicht unberührt läßt, sondern als äußerer

und innerer Zwang zur Konformität treibt.

Halten

wir einen Moment inne. Schon der patriarchale Zeus-Mythos

selbst ist Aufklärung. "Als sprachlich entfaltete

Totalität, deren Wahrheits-anspruch den älteren

mythischen Glauben, die Volksreligion herabdrückt" (S.17), kann er

sich mit der philosophischen auf einer Ebene messen.

Sofern gezeigt werden kann, daß ein Mythos selbst mit

einem verdrängenten Wahrheits-anspruch auftritt, kann

gesagt werden, die Mythologie habe selbst den endlosen

Prozeß der Aufklärung ins Spiel gesetzt, "in dem mit

unausweichlicher Notwendigkeit immer wieder jede

bestimmte theoretische Ansicht der vernichtenden Kritik

verfällt, nur ein Glaube zu sein, bis selbst noch die

Begriffe des Geistes, der Wahrheit, ja der Aufklärung

zum animistischen Zauber geworden sind." (ebd.)

Das Identische in dieser

Bewegung bleibt dabei die zersetzende Kritik. Indem die

Aufklärung schon im Mythos wurzelt, allen Stoff von den

Mythen empfängt, um sie zu zerstören, gerät sie selbst

als Richtende in den mythischen Bann. "Sie will

dem Prozeß von Schicksal und Vergeltung sich entziehen,

indem sie an ihm selbst Vergeltung übt." (S.18)

Mit jedem Schritt, den die Aufklärung zu ihrer Befreiung

unternimmt, verstrickt sie sich tiefer in Mythologie. Die

Nichtigkeit der Tatsache in seiner Gleichgültigkeit als

bloßes Exemplar eines Allgemeinen, ist die Wiederkehr

des mythischen Worts: Alles Geschehen muß dafür Buße

tun, daß es geschah. Das Schicksal, der mythische

Kreislauf kehrt in der Gesetzlichkeit wieder, hält "den

Menschen in jenem Kreislauf fest, durch dessen Vergegenständlichung

im Naturgesetz er sich als freies Subjekt gesichert wähnt." (S.18)

Die Herrschaft über die äußere Natur wendet sich gegen

das denkende Subjekt selbst. Es muß sich, dem

allumfassenden logischen Formalismus gehorchend, unters

Vorfindliche unterordnen. Nicht nur die Begriffe, die

Sprache werden entmythologisiert, auch die menschlichen

Beziehungen und Verhaltensweisen müssen "rationalisiert"

werden.

In dieser Bewegung geraten

das Leibliche, Triebhafte, gar das natürliche Ich unter

die Regentschaft eines transzendentalen Subjekts als

gesetzgebender Instanz des Handelns. Beseitigt die

moderne Wissenschaftstheorie selbst dieses noch, so verflüchtigt

sich die letzte Erinnerung an Subjektivität. Aus der größten

Distanz zum Objekt fällt das Subjekt wieder zurück in

die, von ihm verstümmelte Natur.

"Wenn

alle Psychologie seit der des Protagoras den Menschen erhöhte

durch den Gedanken, er sei das Maß aller Dinge, so hat

sie damit von Anbeginn zugleich ihn zum Objekt gemacht,

zum Material der Analyse, und ihn selber, einmal unter

die Dinge eingereiht, deren Nichtigkeit überantuortet. (ADORNO,

MM, S.75) "Die älteste Angst geht in Erfüllung,

die vor dem Verlust des eigenen Namens." (S.37)

Doch wieder sind wir einen

Schritt zu weit gegangen. Wer seinen Namen verlieren

kann, muß ihn zuvor besitzen, muß sich als identisches

Wesen wissen. Die Frage zielt auf das Erwachen der

Subjektivität.

Wenden wir uns Odysseus zu, dem

Helden unserer Zivilisation. In der homerischen Odyssee

wird die Geschichte der Sub-jektkonstitution verräumlicht. Wenden wir uns Odysseus zu, dem

Helden unserer Zivilisation. In der homerischen Odyssee

wird die Geschichte der Sub-jektkonstitution verräumlicht.

"Die

Irrfahrt von Troja nach Ithaka ist der Weg des leibhaft

gegenüber der Naturgewalt unendlich schwachen und im

Selbst-bewußtsein erst sich bildenden Selbst durch die

Mythen." (S.53)

Durch die Todesgefahren hindurch ist der Held mündig

geworden, hat seine Identität als Person gehärtet. Doch

das Bedrohliche, Abenteuerliche war - bei Gefahr des

eigenen Untergangs, des sich selbst wieder Verlierens -

mit einem Glücksversprechen verschwistert.

"Die

Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf

allen Stufen an, und stets war die Lockung es zu

verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner

Erhaltung gepaart." (S.40)

Um die Selbsterhaltung zu

sichern und die Abenteuer zu bestehen, bedarf es der List.

Den Naturgewalten, den Göttern zu opfern dient dem

eigenen Überleben. Doch planmäßig eingesetzt, liegt

darin ein Moment des Betruges. Die Götter werden

beherrscht, zuletzt gestürzt, gerade durch das System

der ihnen widerfahrenden Ehrung.

"Die

Einschränkung des amorphen Meeresgottes auf eine

bestimmte Lokalität, den heiligen Bezirk, schränkt

zugleich seine Macht ein, und für die Sättigung an den

äthiopischen Ochsen muß er darauf verzichten, an

Odysseus seinen Mut zu kühlen." ( S.57)

Die List des Odysseus besteht darin, als Opfer und

Priester zugleich zu fungieren. Er kalkuliert seinen

Einsatz und bewirkt eine "Negation der Macht, an

welcher der Einsatz geschieht".(ebd.)

In der "Vorbeifahrt an den Sirenen", deren Lockung

mit dem Verlust des eigenen Selbst bezahlt würde, gibt

es für Odysseus nur zwei Wege des Entrinnens:

# Den Gefährten,

den Knechten werden die Ohren mit Wachs verstopft, sie dürfen

nichts hören, wenn sie bestehen wollen. Als Arbeitende müssen

sie nach vorwärts blicken.

"Den

Trieb, der zur Ablenkung drängt, müssen sie verbissen

in zusätzlicher Anstrengung sublimieren. So werden sie

praktisch." (S.40)

# Odysseus als

Grundherr, der ändere für sich arbeiten läßt, hört

ohnmächtig zu. Doch das Gehärte bleibt für ihn

folgenlos, er bleibt an den Mast gefesselt. In dieser

grandiosen Triebunterdrückung wird der Gegenstand der

Verlockung zur Kunst neutralisiert.

Wohlüberlegt greifen auch

die jeweiligen Beschränkungen von Herr und Knecht

ineinander. Der Herr, befreit von der Arbeit, bleibt doch

unselbständig oder wie Hegel es ausdrückt: "Der Herr

aber, der den Knecht zwischen es (Naturding) und sich

eingeschoben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbständigkeit

des Dinges zusammen und genießt, es rein; die Seite der

Selbständigkeit aber überläßt er dem Knechte, der es

bearbeitet." (S.41)

Ihre Selbständigkeit weiß aber nicht um die Schönheit

des Gesanges der Sirenen, sondern nur von der Gefahr, so

daß das ungehörte Flehen um Befreiung vergeblich bleibt.

Doch auch die selbständige Arbeit ist eine Form von

List, die auf den Betrüger zurückschlägt. Denn nur die

"bewußt gehandhabte Anpassung an die Natur bringt

diese unter die Gewalt des physisch Schwächeren". (S.64)

Wir zitieren wiederum Hegel:

"Das

Werkzeug hält als solches vom Menschen sein materielles

Vernichten ab; aber es bleibt darin (...) seine Tätigkeit

(...) In der Maschine hebt der Mensch selbst diese seine

farmale Tätigkeit auf und läßt sie ganz für ihn

arbeiten. Aber jener Betrug, den er gegen die Natur ausübt,

(...) rächt sich gegen ihn selbst; was er ihr abgewinnt,

je mehr er sie unterjocht, desto niedriger wird er selbst.(...)

so hebt er die Notwendigkeit seines Arbeitens nicht auf,

sondern schiebt es nur hinaus, entfernt es van der Natur,

und richtet sich nicht lebendig auf sie als eine

lebendige; sondern es entflieht diese negative

Lebendigkeit, und das Arbeiten, das ihm übrigbleibt,

wird selbst maschinenmäßiger", macht ihn selbst

zum Ding. (zit. nach HABERMAS, Technik u.

Wissenschaft... ,S.26f) "Das

Werkzeug hält als solches vom Menschen sein materielles

Vernichten ab; aber es bleibt darin (...) seine Tätigkeit

(...) In der Maschine hebt der Mensch selbst diese seine

farmale Tätigkeit auf und läßt sie ganz für ihn

arbeiten. Aber jener Betrug, den er gegen die Natur ausübt,

(...) rächt sich gegen ihn selbst; was er ihr abgewinnt,

je mehr er sie unterjocht, desto niedriger wird er selbst.(...)

so hebt er die Notwendigkeit seines Arbeitens nicht auf,

sondern schiebt es nur hinaus, entfernt es van der Natur,

und richtet sich nicht lebendig auf sie als eine

lebendige; sondern es entflieht diese negative

Lebendigkeit, und das Arbeiten, das ihm übrigbleibt,

wird selbst maschinenmäßiger", macht ihn selbst

zum Ding. (zit. nach HABERMAS, Technik u.

Wissenschaft... ,S.26f)

Die Dialektik der Aufklärung

zeigt sich hier sehr deutlich, wo die Vertretbarkeit (dh.

die Befreiung von der Arbeit durch instrumentellen

Einsatz von Arbeit und Wissenschaft) als Maß von

Herrschaft Vehikel des Fortschritts der Naturbeherrschung

ist und zugleich Regression.

Die listige Angleichung des Subjekts an die Objektivität,

an die von ihm selbst zugerichtete Natur ist eine Mimesis

an das Tote.

"Die

Herrschaft des Menschen über sich selbst, die sein

Selbst begründet, ist virtuell allemal die Vernichtung

des Subjekts, in dessen Dienst sie geschieht, denn die

beherrschte, unterdrückte und durch Selbsterhaltung

aufgelöste Substanz ist gar nichts anderes als das

Lebendige, (...) eigentlich gerade das, was Erhalten

werden soll." (S.52)

Gibt es eine Möglichkeit,

diesen Prozeß der zunehmenden Selbstzerstörung

aufzuhalten?

Die Hypostasierung der Utopie, das Ausmalen des Bildes

der Versöhnung, ebenso wie die resignierte Hereinnahme

der Entzweiung in die "Condition humaine"

geraten zum Betrug.

"Gerettet

wird das Recht des Bildes in der treuen Durchführung

seines Verbotes." (S.30)

Zuallererst muß sich das Denken auf seine eigene Schuld

besinnen. Der Fortschritt der Zivilisation ist auf den

Begriff angewiesen, denn er distanziert nicht bloß - als

Instrument der Naturheherrschung - den Menschen von der

Natur, sondern "als Selbstbesinnung eben des Denkens,

das in der Form der Wissenschaft an die blinde ökonomische

Tendenz gefesselt bleibt, läßt er die das Unrecht

verewigende Distanz ermessen." (S.47)

Ein Denken, das so auf sich selbst als Zwangsmechanismus

reflektiert, vernimmt sich selbst als vergessene und

zugerichtete Natur. Aufklärung, in diesem Sinne des

Eingedenkens der Natur im Subjekt, ist der Herrschaft

entgegengesetzt.

"Mit

konsequenzlogischen Mitteln trachtet sie, anstelle des

Einheitsprinzips und der Allherrschaft des übergeordneten

Begriffs die Idee dessen zu rücken, was außerhalb des

Banns solcher Einheit wäre." (ADDRNO,

Negative Dialektik, S.3)

Nimmt man dieses Denken

ernst, und es sollte ernst genommen werden, so ergeben

sich folgenreiche Konsequenzen. Es unterläuft dort die

Gegenüberstellung von traditioneller und kritischer

Theorie, wo sie gemeinsam als einheitliches System sich

darstellen, gleich ob in Form von Naturwissenschaft oder

Geschichtsphilosophie. Auch wird die Arbeit, Motor

individueller und gesellschaftlicher Selbsterhaltung,

insofern negiert, als sie den Primat für die Bestimmung

der Lebensvollzüge abgibt.

"Eingedenken

der Natur im Subjekt" heißt aber auch, die Idee der

Autonomie, den Versuch einer absoluten Selbstbegründung

preiszugeben. Denn dies war in den bisherigen Ausführungen

ungenannt gegenwärtig.

Alles Sein vor den Richterstuhl der Vernunft zu stellen

und auf seine Existenzberechtigung hin zu befragen, sich

selbst als unbedingt zu setzen ist von der Idee der

Autonomie unlösbar und führt zur Selbstzerstörung.

Erst wenn wir die Vorgegebenheit als Unvordenklichkeit

begreifen, werden wir die Natur, innere wie äußere,

nicht mit einem Netz von Kategorien und Bestimmungen

einfangen, sondern ihre Dignität wahren.

* (Der kleine

einführendeText entstand in einem Seminar an er

FU Berlin, wo vornehmlich sprachanalytische Theorien zu

"Rationalität" verhandelt wurden. Wir haben

dort über die Rationalität von Meinungen, über

Handlungsrationalität, begründetes Kausalwissen, über

rationale Lebenspläne und Wünsche gesprochen).

Hier plaziert soll er nur als Einladung zum

Selbst- oder Wieder-Lesen dienen !

Adorno

Horkheimer bei

|